窯のあゆみ

『五十吉深香陶窯のあゆみ』

元禄文化が始まろうとしていた1655年(明暦元)、雪深い山間の里、加賀国江沼郡九谷村(現在の加賀市山中町九谷村)で初めて九谷焼が焼かれました。

その後、創始から約50年後の1710年(宝永7年)に九谷焼は突然廃絶の道を辿ります。

1811年(文化8)九谷焼の再興を図り、本多貞吉らを中心に小松市若杉に若杉窯が築かれ、九谷焼の生産が始まります。花坂陶石として現在でも使用されている磁器の原石を近くの花坂村六兵エ山で発見し、製陶の能力を高め、絵師の招聘により作風を広げ、再興九谷の草分け的存在となりました。

しかし、1836年(天保7)、窯の工場が火災により全焼し、隣村の八幡に移転したことで八幡地域での素地生産が始まります。明治のはじめごろ花坂陶石の特性を活かした素地づくりを探っていく中で置物の生産が始まります。

中央から彫刻家や原型師を招き、指導を受けて技術を向上させ、次第に八幡は置物素地の一大生産地となって行きました。

その八幡で大正初期に工房を開いたのが五十吉深香陶窯の初代 浅蔵磯吉です。磯吉は素地づくりを専門とする職人で質の高い素地を絵付師たちに提供していました。

~工房の興り~

初代 浅蔵磯吉により立ち上げられた磯吉窯は、九谷焼の色絵師たちに白磁の素地を納める仕事を生業とし、飾り物の彫刻や器など、様々な素地の原型制作と白素地の製作を行いました。

当時の磯吉窯は彫刻の原型師や、原型を複製するための型職人たちといった多くの職人を抱える工房でした。

この時代は素地を作る制作者は職人であったため、素地職人の名前が表に出ることはありませんでした。磯吉の銘が入った作品も一つも残っていません。

その初代磯吉の後を、与作(二代五十吉)が継ぎます。与作は初代から素地作りについて学び、白素地の製作には飽き足らず、名工である初代 徳田八十吉に師事し絵付を学びます。

徳田家は仕入れた白素地に色絵を施す「絵付」が仕事であり、絵付を学ぶことで、家業である素地づくりから絵付までを一貫して行う事を目指します。

~磯吉から五十吉へ~

与作は初代徳田八十吉のところで修行中に赤紙召集されます。戦後に家に戻り、昭和21年には年季明け(奉公をする約束の期限が終わること)し、独立します。

昭和当時、九谷焼では製作工程の分業が当たり前である中で、与作が絵付を習得し、家に戻ったことにより、初代磯吉が作った白い素地に、与作が絵付を施す、という流れができ、窯として九谷焼の製作を一貫して出来るようになります。

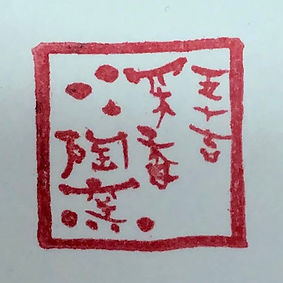

与作は独立後1年間は磯吉を名乗っていましたが、当時の作品には「磯吉」ではなく「九谷」と印していました。「磯吉」の文字の画数が多く、磯吉と印すると黒く滲み美しくない。そこで師八十吉にちなみ、「磯吉」を「五十吉」としました。師八十吉の流れを継ぐと共に、師の八十の数を超えると失礼との思いもあり五十にしたと言われています。

初代の時の窯名は「磯吉窯」でしたが、二代が絵付をするようになり、その九谷五彩の深みのある色彩が大きな特徴であることから、「深い色が香る」という意味の「深香陶窯」という名前にし、頭に「五十吉」をつけて『五十吉深香陶窯』と名付けます。

そうして二代 浅蔵五十吉は初代から伝わる素地づくりと色絵師としての表現を磨き続けることで独特の表現を確立して活躍し、日本芸術院会員・文化功労者・文化勲章受章者という栄誉を得ることとなります。また、後進の指��導にも力を注ぎ、その門下には実子 與成(三代 五十吉)をはじめ、浅蔵正博、宮本晄、山口義博、山中國盛、谷敷正人など、以後の九谷焼の中心を担う多くの作家を育成します。

~吸収し続けるものづくり~

二代五十吉の造形力と色絵の表現力、そして斬新な感性の影響を大きく受け、與成(三代五十吉)は育ちます。戦後の子供時代には、学校から帰ると直ぐに釉薬を釉鉢でする仕事や、窯詰めや登窯での窯焚きの手伝いを通して焼きものが出来て行く工程を自然に身につけていきます。

與成は、高校卒業後に国立名古屋工業技術試験場にて焼きものを学び、その後、当時の九谷で全く新しい考え方と感性で作陶していた名工 北出塔次郎に師事し、職人でありながら作家という道へ入って行くことの大切な心得を学びます。家業の造形と師 北出塔次郎の大胆で先鋭的なデザイン性に大きな影響を受け、與成は「粘土で絵を作る」という唯一無二の作風を確立して行きます。平成11年に三代 浅蔵五十吉を襲名し、常に違う新しいテーマに挑み続け、精力的に作陶を続け、数々の公募展にて受賞、また日展審査員・金沢学院大学教授など、多岐に渡り活躍し、石川県文化功労賞・瑞宝単光章受章の栄誉を得ます。

~次世代へ~

五十吉深香陶窯には次世代を担う浅蔵一華と浅蔵宏昭の二人の九谷焼作家が、代々の心と技を継承しつつ日々研鑽を重ねています。

三代五十吉の長女である一華は、二代五十吉の元に修行にきていた現在の九谷焼の重鎮である山中國盛、山口義博、谷敷正人ら、多くの職人たちに囲まれて育ちます。

大学院にて工芸科の陶磁器について学び、ろくろや上絵の調合などの九谷焼の基礎を学びます。卒業後に実家である窯に戻り、窯に伝わる様々な表現技法を用いて絵付を行い、独自の絵付表現を追求しています。

宏昭は大学にて彫刻を学び、卒業後に浅蔵五十吉門下に入り、伝統九谷焼工芸展などの公募展で受賞を重ねながら、窯に伝わる複雑な形状の置物づくりの技法を学びます。現在では希少となったこの技法で置物を生み出せる唯一の作家となっています。初代から伝わる伝統の形づくりは、宏昭の手により現代に再現されます。

モノの使われ方や生活様式が変化した今の時代のニーズにあったモノづくりとは何か。そこに初代から紡いできた「ものづくり」の伝統をどう落とし込んでいくのか。

柔らかで自由な感性で四季の変化や自然の移ろいを感じ、代々積み重ねてきた表現の幅を更に広げ、心に残る作品づくりに取り組んでいます。

五十吉深香陶窯では、浅蔵家独自の九谷五彩の色彩と、花坂陶石を主原料とする磁土を用い、初代から紡いできた素地造りから絵付までの一貫制作を活かし、力強い彫刻的要素を伴った唯一の世界観を表現して作品を生み出し続けています。